乳酸菌、酵母、光合成細菌等の有用微生物から構成されるEMの核となっている微生物は光合成細菌ですが、乳酸菌や酵母も重要な働きをしています。特に乳酸菌はEMの中で最も菌数が多い菌で、発酵食品だけでなく、プロバイオティクスとして広く利用されているLactobacillus (ラクトバチルス)属の乳酸菌がEMにはたくさん存在します。(専門的になりますが、正確に言うと、2020年にLactobacillus属はゲノムレベルで属分類の再評価が行われ、Lactobacillus 属は、合計 25 属に再分類されています)。

乳酸菌は発酵によって糖類から乳酸を作り出す性質を持つ微生物のことを指します。EMのpHが3.5以下と低く保たれているのも乳酸菌がつくる乳酸による効果です。

乳酸菌は自然界に広く存在し、人類は古くからヨーグルト、チーズ、漬物、日本酒、味噌など発酵食品の製造に利用して来ました。腸内細菌としても重要で、腸内を弱酸性に保ち、腸内の腐敗を抑制し、小腸や大腸が食べ物を消化・吸収する環境を整えます。また、乳酸菌は腸内でビタミンB群や葉酸,ビオチンなどの栄養素を合成し、免疫機能を向上させるはたらきもあることが報告されています。そのため、現在ではヒトや動物用のプロバイオティクスとしても広く利用されています。

農家による乳酸菌の農業への意識的な利用(堆肥作りや土づくりへの利用)が始まったのは戦後になります。農業用微生物資材としての乳酸菌の販売も始まり、経済が発展し、乳酸菌を増やすためエサとなる糖蜜や米糠等が安価に入手できる様になったからです。さらに、1980年代に入って、比嘉先生がペットボトルに糖蜜と水とEMを入れて発酵させることにより、誰でもEMを簡単に増やすことができる方法(EM活性液の作り方)を公開して、ご自身の著書や講演会、現場指導を通して積極的に指導、普及されたので、EMの活用が日本だけでなく世界中に普及しました。EMの普及が進んだと言うことは、EM中の乳酸菌の活用も広まったと解釈できます。

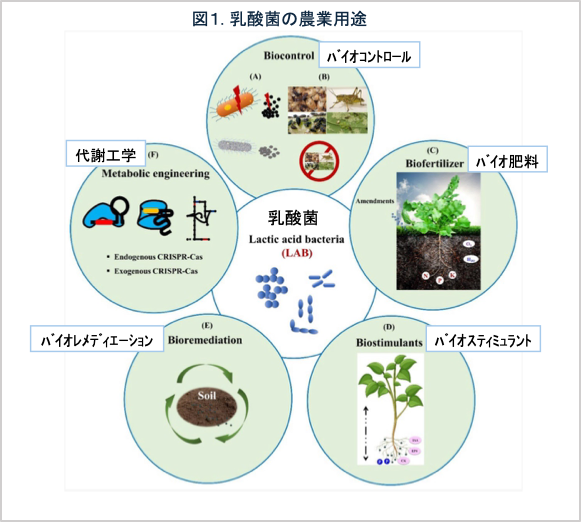

乳酸菌の農業への利用に関する研究論文も世界中から出るようになってきています。本稿では最近の情報を紹介します。図1はRamanらが2022年に発表した持続的農業における乳酸菌の応用に関するレビュー論文から転載、加筆した図で、乳酸菌の農業への利用用途とメリットが示されています。

乳酸菌の農業への利用用途としては、

バイオコントロール:

(A)抗菌および抗真菌活性

(B)生物農薬および殺虫剤

(C)バイオ肥料:

土壌の肥沃度、通気性、水分保持力の向上、ミネラルの取り込みと有機物分解の促進、土壌の酸性化、病害虫低減、

(D)バイオスティミュラント:

IAA、サイトカイニン、シデロフォアの生成による根や芽の生長促進、土壌中のリン酸塩の可溶化

(E)バイオレメディエーション:

重金属除去、マイコトキシン(カビ毒)の解毒、乳酸及び有機酸による酸性化、有機物分解の促進、土壌中有機物含有量の増加

(F)代謝工学:

内因性または外因性CRISPR-Casシステムを用いた代謝工学

が報告されています。

バイオコントロールの具体的例としては、乳酸菌は乳酸をはじめとする低分子有機酸やバクテリオシンと称される抗菌性ペプチドを生産して競合する微生物の生育を抑制します。また、乳酸菌は有害なカビの生育を抑制しマイコトキシン(カビ毒)を中和します。乳酸菌が根コブ線虫やアブラムシの防除に効果があったとの報告もあります。

バイオ肥料としての効果は、乳酸菌は糖類などの栄養価の高い有機物を食べて増殖するので、植物残渣や緑肥、米糠などの有機物を早い時間で分解します。堆肥やボカシの発酵促進にも効果的です。乳酸菌はアンモニアを中和するので、土壌中や堆肥、ボカシ中の窒素がアンモニアとして揮発するのを防ぎます。また、乳酸菌は有機物を早く分解することにより、農作物にとって吸収しやすい状態にしてくれるので、結果的に農作物の生長が促進されます。さらに、乳酸菌による有機物の分解が進むと土壌中の腐植が増えます。土壌中に腐植が増えると保肥力や土壌緩衝能が向上し、土壌の団粒化が促進されるので、土壌が柔らかくなります。リン酸も可溶化されるので作物が利用しやすくなります。アルカリ土壌では、鉄・マンガン・銅・亜鉛といった微量要素が不溶化して作物が利用できなくなっていますが、乳酸菌を施用するとこれらの微量要素が可溶化して、作物が利用できるようになります。EM中の光合成細菌や酵母への影響としては、乳酸菌が生成する乳酸や酢酸等の有機酸は希釈されると、光合成細菌や酵母のエサにもなります。

バイオスティミュラント効果としては、乳酸菌はIAAやサイトカイニンといったホルモンを生成し、発芽や発根を促進し、芽や根の生長を促進することが報告されています。

バイオレメディエーション効果としては、乳酸菌にはカドミウムや鉛、水銀に対する吸着能があり、その能力を用いて重金属を除去する方法が研究されています。

代謝工学において、乳酸菌はCRISPR-Casベースのゲノム編集で広く利用されています。ゲノム編集した乳酸菌を用いて、今まで利用が進まなかった未利用炭素源から効率的に乳酸を作り、それを用いて生分解性バイオマスプラスチック(ポリ乳酸)を製造する研究や事業が進んでいます。

この様に、農業にも役立つ乳酸菌ですが、土壌中では優占種ではありません。なぜなら、乳酸菌、Lactobacillus属の乳酸菌は栄養要求性が高く、糖、アミノ酸、不飽和脂肪酸、ビタミンなどを要求するからです。故に自然界では果実や葉、根圏など栄養が多い箇所で検出されることが多いです。農業において乳酸菌の効果を持続的にするためには葉面散布を含めた定期的な散布や、ボカシや緑肥など栄養分が多い有機物の施用が重要となります。また、乳酸菌は貧栄養環境下でも酵母と共存すれば生育が可能となるとの報告もあることからEMの様に酵母と組み合わせることがポイントになると考えられます。

参考文献:

Raman, Jegadeesh, et al. “Application of lactic acid bacteria (LAB) in sustainable agriculture: Advantages and limitations.” International Journal of Molecular Sciences 23.14 (2022): 7784.

2025.5.12 更新